概要

1分で読めるまとめ版

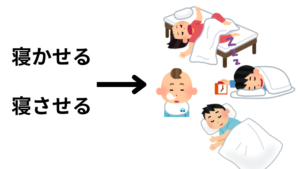

●「寝かせる」と「寝させる」はどちらも「寝る」に関わる働きかけの表現だが、文法上の位置づけが異なる。

〇寝かせる=他動詞(直接的な働きかけ)

例:母親が子どもをあやして眠らせる。

〇寝させる=自動詞「寝る」の使役形(間接的な働きかけ)

例:母親が「寝なさい」と指示し、子ども自身の意志で寝る。

〇違いのポイントは「寝る人に意志があるかどうか」。

・赤ちゃんや病人 → 「寝かせる」

・大人が「寝ていい?」と許可を求める場合 → 「寝させる」

●ポイント:

・寝かせる=物理的に寝かしつける/直接的

・寝させる=相手が自分の意志で寝る/間接的

●使い分けのポイント:

「働きかけの仕方(直接か間接か)」「相手の意志の有無」にある。

1分で読める整理表

【「寝かせる」と「寝させる」/ 語形の違い】

| 表現 | 文型 | 動作主の意志 | 使役主の関与 | 働きかけの種類 |

|---|---|---|---|---|

| 寝かせる | 他動詞 | ×(意志なし) | ◎(積極) | 直接的 |

| 寝させる | 自動詞の使役形 | ◎(意志あり) | ○(間接) | 間接的 |

【「寝かせる」と「寝させる」/ イメージの違い】

| 使い方 | 文法 | 主語の行動 | 対象者の意志 | イメージ例 |

|---|---|---|---|---|

| 寝かせる | 他動詞 | 直接的に寝るように働きかける | ない | 子どもをとんとんして寝かせる |

| 寝させる | 自動詞の使役形 | 寝ることを許可・指示する | ある | 「ちょっと寝させて」と許可を求める |

「寝かせる」と「寝させる」は同じ意味?

んー、わからない。謎です!

謎ですって?一体どうしました?

「寝かせる」と「寝させる」の意味の違いなんですが…。

母親が子どもを寝させる

あれ、全く同じ意味の文が二つある?

そんな無駄なことある?だったら一つでいいじゃん。

では、一つずつ紐解いていきましょう。

語形から考える「寝かせる」と「寝させる」

「寝る」の自動詞・他動詞の関係

それぞれ自動詞と他動詞どちらだと思いますか?

どちらも対象(物)に対する人の働きかけなので両方とも他動詞っぽいよね。

そうですね。

そして、「寝かせた」もしくは「寝させた」結果はこれですね。

あ、寝た。

そう。寝た。

ということで、自動詞は「寝る」です。

✓結果→寝る

【他動詞・自動詞の原因と結果の関係についてはこちら↓↓】

「他動詞の代わり」とは?

寝かせる 寝る

寝させる

あれ?他動詞が二つ?

形が似ているので両方とも他動詞っぽいですね。

あ!「他動詞の代わり」っていうのもあったよね。

【「他動詞」と「他動詞の代わり」についてはこちら↓↓】

ということは、どちらかが「他動詞」でどちらかが「他動詞の代わり」になるってこと?どういうこと?

少し近づいてきました。

では「他動詞の代わり」とは一体何で表せましたか。

はい!

自動詞の使役形です!

文法的な違いを整理しよう

材料はそろいましたね。

では、「寝る」の使役形は何でしょうか。

【使役形の活用についてはこちら↓↓】

はっ!「寝させる」だ!

そうです。つまり…

寝かせる=他動詞/寝させる=使役形

✓寝させる→自動詞「寝る」の使役形

「他動詞文」と「使役文」になるわけかあ。

ん~!ややこしい…

ここの意味の違いをもう少し深堀した方が良さそうですね。

原因と結果の視点から比較

「寝る」という結果に対して、働きかけが二つ…。

でも、ここに意味の違いってそんなにないでしょ?

それならどちらか一つでいいじゃん。というか、どちらでもいいじゃん。

使役文と一口に言っても中々奥が深いのですが、

ここでは「寝かせる」と「寝させる」の違いを理解するための他動詞と自動詞の使役形について考えてみましょう。

ココがポイント!

前回の自他③の説明を少し思い出してください。

自他③では、自動詞「咲く」の使役形「咲かせる」は、「他動詞の代わり」になると紹介しましたね。

ただ、今回の「子どもを寝させる」はこの時とは少し意味が異なり「他動詞の代わり」と位置付けるには使役の意味が強いように感じます。

今回は、他動詞が人の対象への直接的な働きかけを表し、使役が間接的な働きかけを表すという点から、他動詞「寝かせる」と自動詞「寝る」の使役形「寝させる」の意味の違いを考えていきたいと思います。

【使役文についてはこちら↓↓】

意味の違いをイメージでとらえる

では、ここで言う「直接的」「間接的」とは何か。イメージしてみましょう。

直接的 vs 間接的な働きかけ

なるほど。

確かに「寝かしつけ」って言葉があるくらいだから、子どもでイメージするとわかりやすいね。

大人でもイメージすることはできますよ。

例えば、寝に行こうと立ち上がったら…

妻①

あ!「イタタタタ…腰やっちゃった」の時ね!

①

この状況は寝させるじゃなく、寝かせるだよね。

妻②

私は疲れた時に、よく夫に「ちょっと寝させて」と言うよ。

②

でも、確かにこれは別に抱っこしてベッドに連れて行ってほしいわけじゃないもの。

これに対して夫も「寝ておいでよ」って声かけするだけだから、私の言いたいことは伝わっているのよね。

寝る人の「意志」があるかどうか

いずれにせよ「寝る」という結果に繋がるから、どちらでも使える場面は多々ありそうですが、状況によってはやや不自然に聞こえる時もあるでしょうね。

赤ちゃんや意識のない人など、自分の意志で動けない人を「寝る」に繋げるには補助の手が入る「寝かせる」の方がしっくりくるし、

「寝るから許可をください」みたいな時は、使役形「寝させる」の方がしっくりくるね。

| 使い方 | 文法 | 主語の行動 | 対象者の意志 | イメージ例 |

|---|---|---|---|---|

| 寝かせる | 他動詞 | 直接的に寝るように働きかける | ない | 子どもをとんとんして寝かせる |

| 寝させる | 自動詞の使役形 | 寝ることを許可・指示する | ある | 「ちょっと寝させて」と許可を求める |

【参考文献はこちら】

コメント