概要

1分で読めるまとめ版

〇基本の意味

・行く:出発点から離れて移動する

・来る:到着点に近づく(話し手・聞き手がいる/迎える場所)

〇発話時点での判断ポイント

・行く:話し手・聞き手がいない場所へ移動

・来る:話し手・聞き手がいる/迎える側の場所へ移動

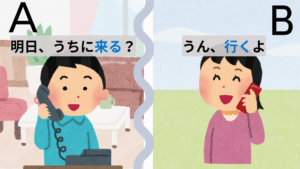

〇会話例

– A「明日、うちに来る?」

– B「うん、行くよ!」

→Bは「自分の移動」を基準に「行く」と答える。

→日本語は「相手の言い方(視点)」に合わせる特徴がある。

〇英語との違い

・日本語:相手の視点や関係性を意識

(来る?→行くよ)

・英語:話し手中心の視点

(Are you coming? → Yes, I’m coming.)

●ポイント:

・「行く」「来る」の違いは「出発点/到着点」+「相手の視点」で決まる。

・日本語は対話的に「相手の言い方」に合わせる傾向が強い。

1分で読める整理表

【基本的な意味-出発点か到着点か】

| 行く | 来る |

|---|---|

| 話し手が出発点となり、 今いる場所から離れて移動すること | 話し手や聞き手が到着点となり、 その場所に近づく移動 |

【「場所」に注目した定義(発話時点で)】

| 行く | 来る |

|---|---|

| ❶話し手・聞き手が いない場所に向かう移動 ❷話し手・聞き手が 迎える側としていない場所に向かう移動 | ①話し手・聞き手が いる場所に近づく移動 ②話し手・聞き手が 迎える側としている場所に向かう移動 |

【日本語と英語の比較まとめ表】

| 日本語(行く/来る) | 英語(go/come) | |

|---|---|---|

| 基準となる視点 | 相手の視点に合わせる (対話相手が迎える立場なら「行く」) | 自分(話者)の視点が基準 |

| 例 | A: 来る? B: 行くよ! | A: Are you coming? B: Yes, I'm coming. |

| 返答の動詞 | 相手の動詞に合わせないことが多い (視点が違うから) | 相手のcomeに合わせてcomeを使うことが多い |

「明日、北海道に来るよ」「いいな。うらやましい!」

話し手: 明日、北海道に来るよ!

聞き手: いいな。うらやましい!

この会話、なんだか変ですね

違和感ある!

やっぱり「明日、北海道に行くよ!」じゃない?

違和感の正体

そうそう。

でも、なんでだろうね。感覚ではわかるけど、うまく説明できない…。

だって、「行く」も「来る」も移動ってことでしょ?

うん。ただ、「視点」が関係あるって聞いたことがある。

でもさ、「視点」って言われても…

誰の視点?矢印はどっち向き?

って考え出すと、余計に混乱しちゃうんだよね。

そうですね。でも、そんなに難しく考えなくて大丈夫。

ポイントは、「そこがどんな場所なのか」です。

「行く」「来る」の使い方を整理!その場所に「話し手」や「聞き手」はいますか?

その場所に、「話し手」や「聞き手」はいますか?

――「行く」「来る」は、ここで決まる!

基本的な意味‐出発点か到着点か

まずは、「行く」と「来る」の基本的な意味をおさえましょう。

「来る」:話し手や聞き手が到着点となり、その場所に近づく移動

「場所」に注目した定義(発話時点での判断)

❶ 話し手・聞き手がいない場所に向かう移動

❷ 話し手・聞き手が“迎える側”としていない場所に向かう移動

「来る」(発話時点で)

① 話し手・聞き手がいる場所に近づく移動

② 話し手・聞き手が“迎える側”としている場所に向かう移動

以上の定義と、先ほどの会話を照らし合わせて見てみましょう。

【「行く」の基本意味】

◎出発点 <話し手が今いる場所から離れて移動>

⇒ 話し手・聞き手がいる場所から離れて北海道へ

【場所に注目した「行く」の定義(発話時点で)】

❶ 話し手・聞き手がいない場所に向かう

⇒ 話し手も聞き手も、北海道にいない

❷ 話し手・聞き手が“迎える側”としていない場所に向かう

⇒ 迎える人がいない

なるほど、「来る」じゃなく「行く」を使うのが自然な理由が整理できたよ!

まとめ:「行く」「来る」の使い分け早見表

会話と照らし合わせて再確認しましょう。

【基本的な意味-出発点か到着点か】

| 行く | 来る |

|---|---|

| 話し手が出発点となり、 今いる場所から離れて移動すること | 話し手や聞き手が到着点となり、 その場所に近づく移動 |

【「場所」に注目した定義(発話時点で)】

| 行く | 来る |

|---|---|

| ❶話し手・聞き手が いない場所に向かう移動 ❷話し手・聞き手が 迎える側としていない場所に向かう移動 | ①話し手・聞き手が いる場所に近づく移動 ②話し手・聞き手が 迎える側としている場所に向かう移動 |

「明日うちに来る?」→「行くよ!」が自然な理由

A: 明日、うちに行く?(場所:Aの自宅。電話での会話)

B: うん、来るよ。(場所:外。電話での会話)

ん~、ちょっと違和感あるね!

やっぱり「明日、うちに来る?」「うん、行くよ」じゃない?

「明日、うち来る?」を深堀してみる

まず、Aの発言「明日、うち来る?」から掘り下げて、先ほどのまとめと照らし合わせてみましょう。

【「来る」の基本意味】

◎到着点 <話し手や聞き手がいる場所に近づく移動>

【場所に注目した「来る」の定義(発話時点で)】

① 話し手・聞き手がいる場所に近づく

⇒ BはAがいる場所に近づく

② 話し手・聞き手が“迎える側”としている場所に向かう

⇒ Aが迎える側にいる

この場合、「来る」の条件を満たしているから、「明日うちへ行く?」はおかしい感じがするんだね。

「うん、行くよ」を深堀してみる

次は、Bの言葉「うん、行くよ」について見てみましょう。

【「行く」の基本意味】

◎出発点 <話し手が今いる場所から離れて移動>

⇒ 話し手(B)が今いる場所から離れてAのうちへ

【場所に注目した「行く」の定義(発話時点で)】

❶ 話し手・聞き手がいない場所に向かう

⇒BはA宅にいない

❷ 話し手・聞き手が“迎える側”としていない場所に向かう

⇒ Bは迎える側ではない

これも「行く」で自然ね。

紛れ込む日本語らしさ

でも、Aは迎える側(Aの家)にいるよね?

それなら「来る」でもよさそうな気がするけれど…実際には「来る」と言うと少し不自然に感じられるね。

それは、日本語には「来る」「行く」の使い分けにおいて、単なる物理的な位置関係だけでなく、会話の相手の言い方(視点)に合わせるという対話的な特徴があるからです。

特に、電話やメッセージなど相手が目の前にいない会話では、話し手にとって「聞き手がそこにいる」という実感が薄れがちです。

そのため、たとえ聞き手が“迎える側”であっても、「来る」ではなく「行く」を使う方が自然に感じられることがあります。

B:「うん、行くよ!」

→ この「行くよ」は、A の言い方(視点)に合わせつつ、B 自身の移動の感覚に基づいて自然に成立している。

相手の言い方(視点)に合わせる日本語らしさ

はじめに混乱すると言っていた「視点」というのは、ここで言うと「相手の言い方」のこと。

日本語の会話では、相手の言い方(視点)に合わせて返答する方が自然なんですね。

なるほど。

Aが「来る?」と聞いたら、Bは「行くよ」と返すのが自然なのは、そういうことなんですね。

「行く」「来る」は”go””come”と違うの?

まずは日英の対比を見てみよう

そういえば、「行く」と「来る」って、英語の”go”と”come”と同じですか?

同じように使われる場合もありますが、文脈重視で相手の視点に合わせた言い方を選ぶ日本語とは少し異なります。

A:明日、うちに来る?

B:うん、行くよ!

【英語】

A: Are you coming to my house tomorrow?

B: Yes, I’m coming.

英語は「話し手の視点」中心

あれ、日本語は「来る?」→「行く」なのに、英語だとどちらも”coming”を使ってる!”going”じゃないんだね!

英語は、基本的には話し手自身の視点を基準にしています。

そして相手のところに行く時には、goではなくてcomeを使います。

確か、goは「話し手の現在地から離れる」みたいなニュアンスがあるんだよね。

そうですね。

“come”の方が相手との関係性を示すニュアンスが強いのです。

だから、ここで直訳して、”I’m going.”にしてしまうと「どこかへ行ってしまう」といった印象になるので、相手がいる場合は”come”を使う方が自然です。

英語だと、どちらも「相手の方へ行く」というシンプルな感覚で”come”を使っているんだね。

日本語は「相手の視点・関係性」を意識

はい。

日本語では、「迎える側」「訪れる側」といった互いの立場や関係性を強く意識して言葉を選ぶ傾向があります。

敬語もそうでしたよね。

ウチソト関係とかね!

【敬語のウチソト関係に関する記事はこちら↓↓】

まとめ:日英対比図解

ここでもう一度再確認しましょう。

【日本語と英語の比較まとめ表】

| 日本語(行く/来る) | 英語(go/come) | |

|---|---|---|

| 基準となる視点 | 相手の視点に合わせる (対話相手が迎える立場なら「行く」) | 自分(話者)の視点が基準 |

| 例 | A: 来る? B: 行くよ! | A: Are you coming? B: Yes, I'm coming. |

| 返答の動詞 | 相手の動詞に合わせないことが多い (視点が違うから) | 相手のcomeに合わせてcomeを使うことが多い |

コメント