概要

1分で読めるまとめ版

●日本語の「は」と「が」はよく混同されるが、役割は異なる。

〇「が」=主語(主体)

・述語と1セットで成立

「エマがテニスをします」

〇「は」=主題(テーマ)

・文の骨格の一部を取り出して「話題化」する

「エマはテニスをします」=「エマがテニスをします」を主題化

〇主語と主題の違い

・主語:述語と結びついて初めて定まる

・主題:述語がなくても提示できる(例:「ご注文は?」)

〇主題化のパターン

・目的語を主題化:「ラーメンはエマが食べます」

・着点を主題化:「ラーメン屋にはエマが行きます」

・場所を主題化:「体育館ではエマがテニスをします」

・所有を主題化:「ラーメン屋さんはチャーシューがおいしい」

●ポイント:

・「が」=文の骨格(述語と結びつく主体)

・「は」=話者の気持ちが乗ったテーマ提示

1分で読める整理表

【主語と主題の違い】

| 観点 | 主語(が) | 主題(は) |

|---|---|---|

| 文の役割 | 文の骨格 | 話題・テーマ |

| 現れ方 | 述語とセット | 文頭などで提示可 |

| 例文 | エマがラーメンを食べます | エマはラーメンを食べます |

| モダリティ | 少ない | 多い(話者の主観) |

【主題化の変化例】

| 元の文 | 主題化後の文 | 主題が表す意味 |

|---|---|---|

| エマがラーメンを食べます | ラーメンはエマが食べます | 目的語の主題化 |

| エマがラーメン屋に行きます | ラーメン屋にはエマが行きます | 着点の主題化 |

| エマが体育館でテニスをします | 体育館ではエマがテニスをします | 場所の主題化 |

| らうめんさんのチャーシューがおいしい | らうめんさんはチャーシューがおいしい | 所有の主題化 |

【対比の「は」との比較はこちら↓↓ 】

「は」と「が」の違いは永遠のテーマ?

「助詞『は』がついた言葉は主語ではない」って聞いたことがあるけど、それって本当ですか?

えーでも私、学校では主語って習った記憶があるけどなあ…

日本語教育では「『は』は主題を表す」と説明する場合が多いですね。

それって、

「『は』は主題、『が』は主語」

みたいなやつでしょ。

でも旧情報や新情報って言ったりもするし、なんか「は」と「が」って永遠のテーマみたいな感じがしてちょっと取っ付きにくいよね。

それに確か『象は鼻が長い』で有名な言語学者の三上章は「日本語に主語はない」なんて驚きの主張もしていたよね。

そうですね。

当然「は」と「が」の理解は日本語学習者にとっても大きな壁になると思います。

「は」と「が」を比べてその違いを考える事も多いと思いますが、今回は「は」の役割を文法的に考えていきたいと思います。

つまり「主題」としての「は」です。

そして本記事では主体を表す「が」のついた言葉を主語という呼び方に統一します。

主題とは

ざっくり言うと、「主題」というのは「テーマ」です。

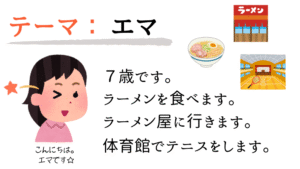

下の文を見てください。

エマは7歳です。

エマはラーメンを食べます。

エマはラーメン屋に行きます。

エマは体育館でテニスをします。

これらの文はすべてエマをテーマにして作った文です。

イメージするとこう。

簡単に言うと、これが主題「は」の役割です。

「格助詞」と「主題」は何が違う?

やっぱり「は」って主語じゃないの?

ちょっと待ってください!

たとえば「エマはテニスをします」は、「エマがテニスをします」とも言えますよね。

他の文も全て「が」に置き換えられる…。

やっぱり「エマは」は「エマが」と同じで主語ですよね。

はい。確かに、

これらの文の「は」は主体の意味を表します。

文の骨格は格助詞で作りますが、その文の中から話題にしたいものを「は」を使って表しているということになります。

→エマはテニスをします。

まだ全然ピンと来ていませんが、「格助詞」という言葉が追加されて頭の中が真っ白になりました。

格助詞の働きをさくっと知っておく

「格助詞」と聞いただけで逃げ出したくなる気持ちわかります。

でも大丈夫。

今回はあくまで主題「は」が主役です。

ここでは格助詞を深堀せず、主題「は」を理解するための格助詞の働きを3つ確認しましょう。

【格助詞とは…】

・9つある。「が、を、に、から、と、で、へ、まで、より」

・述語との関係を表す。

・名詞+格助詞の構成で、述語の意味を補っていく。

主題「は」は格助詞じゃないんだね。

日本語の文って主語が一番重要だと思っていたけど、こう見ると述語が要なんだなあ。

【述語についてはこちら↓↓】

格助詞と主題の違い

そうですね。大事なポイントしては、

格助詞で作った文は「文の骨格」を表すのに対し、

主題「は」で作った文は、格助詞で作った文の中からテーマにしたい言葉を選び取って、表現の仕方を変えて相手に伝えたものです。

言わば「話者の気持ち」が乗ります。

これは、話者の主観的な気持ちを表すモダリティ的表現に近いとも言えます。

✓格助詞の文

文の骨格を表す。

✓主題「は」の文

話者の気持ちが乗る。

| 観点 | 主語(が) | 主題(は) |

|---|---|---|

| 文の役割 | 文の骨格 | 話題・テーマ |

| 現れ方 | 述語とセット | 文頭などで提示可 |

| 例文 | エマがラーメンを食べます | エマはラーメンを食べます |

| モダリティ | 少ない | 多い(話者の主観) |

主語と主題の違い―ご注文は?

さらに格助詞の働きから見ると、主語は述語と1セットで一つの事柄を表すものなので、述語がわからなければ主語を定めることができないんです。

その点、主題は述語の内容を知らなくても提示することができます。

述語と1セットで一つの事柄を表す。

述語がわからなければ、主語を定めることができない。

述語の内容がわからなくても提示することができる。

わかりやすいのが、この例。

述語部分が不明でも成り立ちます。

「注文について」をテーマに、後に続く説明を相手に聞いているって感じなんだね。

確かに、店員さんはこの後にどんな言葉が続くか知らないもんね。

「まだ決めていないからまた後で呼びます」みたいな回答もあるしね。

「は」のさまざまな使い方を例文で確認

格助詞って9つあるって言ってたけど、主格「が」以外も同じように「は」で表せるの?

はい、そうなんです。

①目的語を主題化:「ラーメンはエマが食べます」

この「は」は主格を表していない、つまりこの文の「ラーメンは」は主語じゃないんです。

え?あ、本当だ。主語は「エマが」だもんね。

→ラーメンはエマが食べます。

①の文は目的語である「ラーメンを」の部分をテーマとして選び取り、格助詞「を」を主題「は」に付け替えて、「ラーメン」についての説明をしています。

②着点を主題化:「ラーメン屋はエマが行きます」

この文の「ラーメン屋は」も主語じゃありません。

これも、主語は「エマが」だもんね。

→ラーメン屋はエマが行きます。

②の文は着点を表す「ラーメン屋に」の部分をテーマとして選び取り、格助詞「に」を主題「は」に付け替えて、「ラーメン屋」についての説明をしています。

この場合「ラーメン屋には」と言ってもわかりやすくて自然ですね。

③場所を主題化:「体育館ではエマがテニスをします」

この文の「体育館では」も主語じゃありませんね。

主語は「エマが」です。

→体育館ではエマがテニスをします。

③の文は場所を表す「体育館で」の部分をテーマとして選び取り、格助詞「で」に主題「は」を付けて、「体育館」についての説明をしています。

「ラーメン屋には」と同じで、これも「体育館では」って格助詞を残したままの方が意味が伝わりやすいね。

そうですね。

ただ注意してほしいのが、格助詞「が」と「を」だけは「は」と一緒に並べて文にすることはできません。

他の格助詞のように主題「は」を連ねることができない。

④所有を主題化:「らうめんさんはチャーシューがおいしい」

格助詞ではないですが、こういったパターンもあります。

えーっと、これの元の文は…

→らうめんさんはチャーシューがおいしい。

これは「らうめんさん」というお店が持つ「チャーシュー」がおいしいという意味なので、この主題「は」は所有の意味を表します。

| 元の文 | 主題化後の文 | 主題が表す意味 |

|---|---|---|

| エマがラーメンを食べます | ラーメンはエマが食べます | 目的語の主題化 |

| エマがラーメン屋に行きます | ラーメン屋にはエマが行きます | 着点の主題化 |

| エマが体育館でテニスをします | 体育館ではエマがテニスをします | 場所の主題化 |

| らうめんさんのチャーシューがおいしい | らうめんさんはチャーシューがおいしい | 所有の主題化 |

まとめ【表付き】

主題「は」って万能じゃん!!

そうですね。

「は」は文に話者の気持ちをのせるんです。

【主語と主題の違い】

| 観点 | 主語(が) | 主題(は) |

|---|---|---|

| 文の役割 | 文の骨格 | 話題・テーマ |

| 現れ方 | 述語とセット | 文頭などで提示可 |

| 例文 | エマがラーメンを食べます | エマはラーメンを食べます |

| モダリティ | 少ない | 多い(話者の主観) |

【主題化の変化例】

| 元の文 | 主題化後の文 | 主題が表す意味 |

|---|---|---|

| エマがラーメンを食べます | ラーメンはエマが食べます | 目的語の主題化 |

| エマがラーメン屋に行きます | ラーメン屋にはエマが行きます | 着点の主題化 |

| エマが体育館でテニスをします | 体育館ではエマがテニスをします | 場所の主題化 |

| らうめんさんのチャーシューがおいしい | らうめんさんはチャーシューがおいしい | 所有の主題化 |

【対比の「は」との比較はこちら↓↓ 】

【参考文献はこちら】

コメント