概要

1分で読めるまとめ版

●助詞「が」の使い方は、大きく4つに整理できます。

①主語を表す(主格「が」+現象文)

例:子どもが走る/雨が降る

②心理・感覚動詞(対象「が」)

例:彼が好きだ/音楽が聞こえる/頭が痛い

③存在・所有構文(ある・いる)

例:猫がいる/お金がある/私には子どもがいる

④固定句・慣用表現(名詞+が+動詞)

例:気がする/目が覚める/時間がかかる

● ポイント:

→「が」は必ずしも“主語”を表すとは限らず、対象・存在・慣用句など幅広く使われる。

1分で読める整理表

【「が」の使い方:4パターン】

| パターン | 例文 | 主なポイント |

|---|---|---|

| ①主語を表す | 子どもが走る/雨が降る | 動作主・状態主・現象そのもの |

| ②-1 心理・感情 | 彼が好きだ/日本語がわかる | 対象を「が」で示す |

| ②-2 知覚・身体感覚 | 音楽が聞こえる/頭が痛い | 現象的に「が」で表す |

| ③所有・存在 | 猫がいる/私には車がある | 存在場所は「に」、所有者も「に」 |

| ④固定句・慣用句 | 気がする/時間がかかる | 「名詞+が+動詞」のセット |

1発理解のイラスト集

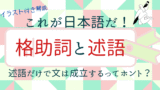

①主語を表す(主格「が」+現象文)

②心理・感覚動詞(対象「が」)

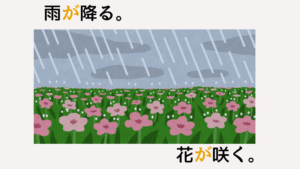

③存在・所有構文(ある・いる)

「は」と「が」を切り離して整理する

以前、助詞「は」について学びましたよね。

主題と対比の「は」ね!

「は」についての解説記事はこちらをどうぞ。

【主題の「は」】

【対比の「は」】

「は」については大分整理がついたんですが、ずっと引っかかっているのが助詞「が」の方です。

「は」と「が」ってペアで覚えないといけない気がして…

確かに。格助詞の解説は前聞いたけど…。

でも、「が」って日本語の文にたくさん出てきますよね。

だから、その使い分けって複雑な気がするんです。

どこから手をつければいいのやら。

「は」と「が」はセットで説明されることもありますが、実はそれぞれ単独で整理した方が理解が深まります。

今日は「が」だけに注目して見ていきましょう。

前もって格助詞「が」についての記事も読んでいただくとわかりやすいと思います。

【格助詞について】

助詞「が」とよく共起する動詞

助詞「が」は、これとよく共起する動詞を押さえるとわかりやすいです。次の4パターンを頭に入れて整理しておきましょう。

たった4パターンでいいの?

① 主語を表す(主格「が」+現象文を含む)

「が」は最も基本的に主語(動作主・状態主)を示し、動詞と結びつきます。

・子どもが走る。(動作主=子ども)

・猫が眠る。(状態主=猫)

●ポイント

→いわゆる「主格」の「が」

補足:現象文について

人間や動物のような「動作主」が存在しない自然現象や出来事も、「が」で表されます。

この場合は「主語」というより「現象そのもの、または現象のきっかけ」として理解すると自然です。

・雨が降る。(現象文:自然現象)

・花が咲く。(現象文:自然現象)

・地震が起こる。(現象文:出来事)

●ポイント

→無意志的な出来事に「が」が結びつくため、学習者にとって「主語=動作主」という単純な図式では整理できない例になる。

② 心理・感覚動詞(対象「が」)

このグループでは「が」が主語ではなく心理や感覚の対象を示します。

そして、この対象を表す「が」には、次の2つのタイプがあります。

②-1 心理・感情系

・プレゼントが欲しい。

・彼が好きだ。

・日本語がわかる。

●ポイント

→・「が」は「する人」ではなく「対象」をマークする。

がわかる / ができる / が上手だ・下手だ

・日本語がわかる

→ 「日本語」が理解の対象。

・日本語ができる

→ 「日本語」が能力の対象。

・日本語が上手だ/下手だ

→ 「日本語」が評価の対象。

主体も一緒に表したい時は…

・「主体」は、「は」で表す。

(例)私は、彼が好きだ。

「は」と「が」の共起パターン

・「〜は、〜が〜。」 の構造。順番は基本的にこの形しかない。

②-2 知覚・状態系(現象的表現)

・音楽が聞こえる。(知覚現象)

・山が見える。(知覚現象)

・頭が痛い。(身体感覚)

・お腹が空いた。(身体感覚)

●ポイント

→・知覚や身体感覚を現象のように表す。

・基本は「誰がそう感じるか」を明示せずに、対象を「が」で表すのが特徴。

知覚現象の主体は「に」

・知覚現象=外から自然に入ってくる感覚

・主体は「ただの視点・立場」であって、自分の体で直接感じているわけではない。

・この時の主体は「に」で表す。

・ただし「に」だけでは主題になりにくいため、主題化するには「は」をつける。

(例)△ 私に山が見える。

(例)〇 私には山が見える。

身体感覚の主体は「は」

・身体感覚=体に直接生じる感覚・状態

・主体は「体を持つ本人」なので、主語・主題として普通に立てられる。

・だから「私は」で表すのが自然。

(例)私は頭が痛い。

③ 所有・存在構文(ある・いる)

存在や所有を表すとき、「が」が強く結びつきます。

(A)存在

・木がある。

・猫がいる。

・子どもがいる。

●ポイント

→「誰・何が、その場所に存在しているか」を表す。

存在場所を一緒に表すときは「に」を使う。

(例)〇 木の下に猫がいる。

(例)〇 砂場に子どもがいる。

(B)所有

・お金がある。

・車がある。

・子どもがいる。

●ポイント

→・「所有者にとって、何があるか」を表す。

所有者を一緒に表すときは「に」を使う。

・所有物は「が」で表す。

・所有者は「に」で表す。

・ただし「に」だけでは主題になりにくいため、主題化するには「は」をつける。

(例)△ 私に車がある。

(例)〇 私には車がある。

(例)△ 私に子どもがいる。

(例)〇 私には子どもがいる。

④ 固定句・慣用的なパターン

最後に、特定の動詞や表現とセットで使われる「が」をご紹介します。

「名詞+が+動詞(形容詞)」のまとまりとして覚えましょう。

(A)感覚表現

・匂いがする

・音がする(=音が聞こえる)

・気がする

●ポイント

→・「〜が〜する」という形で覚える。

(B)状態・動作の慣用表現

・鐘が鳴る(=鐘が実際に音を出している)

・目が覚める

・時間がかかる

・気がつく

●ポイント

→・「慣用的な固定句」として覚える。

【「気が~」シリーズの整理】

ここで、この固定句表現の「気がする」や「気がつく」など、「気が~」シリーズを整理しておきましょう。

ちなみに「気」とは、考えや心の状態をことをいいます。

①「気」が“心の状態”として主語になっている表現

・気が進まない(=やる気が出ない)

(例)友だちからカラオケに誘われたけど、明日の試験のことを考えると、どうも気が進まない。

・気が楽になる(=心配がなくなる)

(例)試験が終わって、やっと気が楽になった。

・気が変わる(=考えが変わる)

(例)ふと考えて、気が変わった。「やっぱりカラオケに行きたい!」

●ポイント

→心の玉が動いたり変化したりするイメージ。

②決まり文句のようにセットで覚える表現

・気がする(=自然にそう感じる)

(例)この場所は、前に来たことがある気がする。

・気がつく(=はっと意識する)

(例)ゲームをしていて、気がついたら朝になっていた。

(=「知らないうちに朝になったことを意識した」)

・気がある(=関心・好意がある)

(例)彼は彼女に気があるように見える。

●ポイント

→・「名詞+が+動詞」のまとまりとして覚えると良い。

コメント