概要:上下関係とは?

「上下関係」とは、

年齢・経験・立場などによって生まれる人と人の関係の“上下”を表す考え方です。

日本語の敬語では、この上下関係を意識して、相手を立てたり、自分をへりくだったりします。

ただし、現代の敬語における上下関係は「人の価値を決める」ものではなく、

あくまで相手への配慮としての使い分けです。

1分で読めるまとめ版

・敬語は「上下関係」「親疎関係」「ウチソト関係」の3つで使い分けられる。

・上下関係には「年齢」「経験年数」「社会的立場」の3種類がある。

・同僚への敬語は、上下関係より「親疎」や「ウチソト」の影響が大きい。

・接客場面では「ウチソト関係+場面的な上下」が働き、マニュアル敬語が使われる。

・マニュアル敬語は文法的に誤りもあるが、日本語の「ぼかし表現」「相手への配慮」として広く浸透している。

●ポイント:

敬語の本質は、相手を尊重し、円滑なコミュニケーションをすること

1分で読める整理表

【敬語の三関係】

| 敬語に影響する関係 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 上下関係(縦) | 同じ「ウチ」の中で立場の差を意識する | 年上・年下 先輩・後輩 上司・部下 |

| ウチソト関係(横) | 仲間か外部かの区別 | 家族と他人 社内と社外 店員と客 |

| 親疎関係(濃淡) | 親しさの度合い | 親しい友人、同僚、初対面の人との距離感 |

【接客場面の特殊な上下】

| 関係性 | 特徴 | 敬語 |

|---|---|---|

| 絶対的な上下 | 制度的・動かしにくい (職場の上下など) | 上司への敬語 |

| 相対的な上下 | 役割的・場面限定 (接客など) | 客を上位、店員を下位に置く「マニュアル敬語」 |

【マニュアル敬語クセ‐表】

| 特徴 | 具体例 | 通常の敬語との違い |

|---|---|---|

| ①過剰な謙譲語 | 「~いたします」 「~でございます」 | 職場の上司に対してはここまで頻繁に使わないことも多い |

| ②慣用化した尊敬語 | 「お待ちいただく」 「お召し上がりになる」 | 実際の上下関係がなくても、“お客様=上位”として自動的に使う |

| ③二重敬語・特殊表現 | 「おっしゃられる」 「ご注文のほう」 「~になります」 | 文法的には正しくないとされるが、接客場面では定型化している |

| ④決まり文句の多用 | 「いらっしゃいませ」 「少々お待ちくださいませ」 | 通常の敬語にはない、マニュアル化された定型フレーズ |

| ⑤場面依存性 | 店内では「お客様」 勤務外では「さん」付けで呼ぶ | 役割限定の敬語なので、接客場面以外では使わない |

敬語に影響する3つの関係とは【上下・親疎・ウチソト】

敬語使用に影響する人間関係は、大まかに3つに分けられましたね。

それは、①上下関係 ②親疎関係 ③ウチソト関係です。

✓敬語を使う場面

①上下関係

②親疎関係

③ウチソト関係

前回は③の「ウチソト関係」について説明をしました。

おさらいしておきましょう!

【ウチソト関係の解説についてはこちら↓↓】

【親疎関係の解説についてはこちら↓↓】

【敬語の解説についてはこちら↓↓】

敬語における上下関係

今回は「上下関係」に注目しましょう!

上下関係って言うけどさ、人に上も下もないでしょ。

敬語使用は、相手への配慮

こんなこと言ったらあれだけどさ、相手の前では敬語だけど、心の中ではタメ口だったりする時もあるよね。

でも、口にすると相手にとって失礼な事だというのはわかるから、敬語を使う。

その方が、仕事だって円滑にいくし、そもそもむやみに相手を傷つける必要もないしね。

現代の敬語における上下関係

そこには、コミュニケーションをとる相手への配慮があります。

現代の日本語の敬語における「上下関係」とは、絶対的な主従関係を表すものではありません。

それは、同じ集団の中での立場の違い(上司と部下、先輩と後輩など)を意識したもので、敬語は相手を傷つけないための配慮として使われているのです。

上下関係の3種類:年齢・経験・立場

上下関係では、自分より「上」の人に対しての敬語使用(丁寧語・尊敬語・謙譲語)がみられます。

では、実際の敬語使用で、私たちが意識している上下関係にはどのようなものがあるのか見てみましょう!

実際の敬語使用で意識される「上下関係」は、大きく3つに分けられます。

② 経験年数の差(先輩・後輩)

③ 社会的立場(上司・部下)

①年齢の差(年上・年下)

まずは、年齢の上下。

家族・友人・地域社会などで自然につくられる上下関係です。

相手が自分より年上の場合は、敬語を使います。

でも、「年上だから敬語を使う、年下だから普通体で接する」というようなパターンだけじゃないよね。

「 “年下の子供”に敬語を使う」場合は?

たとえば、「年下の子供」にあえて敬語を使う場合もあるよね。これはどういうことになるの?

影響しているのは、ウチソト関係?親疎関係?

これも、主に上下関係が関わっています。

年下でも、あえて「大人扱い」することで敬語を使う場面があります。

実際には「上下関係」だけでなく「ウチソト関係」や「親疎関係」も影響しますが、この場合は特に上下関係の“扱い方”が工夫されているのだと言えるでしょう。

大人扱いされるとちょっと嬉しいんだよね。

②経験年数の差(先輩・後輩)

次に「経験年数」の上下関係。

学校・部活動・職場などでの在籍期間やキャリアの長さによる上下です。

よくある先輩・後輩というのは、単に年齢差だけによるものではなく、所属年数で上下が決まる場合も多いですよね。

年上の後輩、年下の先輩という場合もあるもんね。

③社会的立場(上司・部下)

これは、職務上の権限の違いなどによるものです。

年齢や経験よりも、公式な地位による上下です。

制度的な公式の上下だから、経験や年齢とは関係ないよね。

「新任の上司」って急に紹介されることもあるし。

このように、敬語における上下関係は「年齢」「経験」「立場」といった様々な軸で生まれます。

いずれも、人の価値を上下に分けるのではなく、相手を尊重するための配慮から生じているのです。

上下・ウチソト・親疎の違いを整理してみよう

ちょっと待って。

ウチソト関係や親疎関係とごっちゃになってきた!

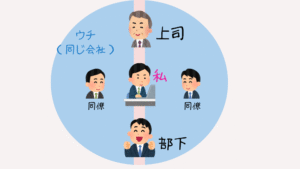

上下関係は「ウチ」の話

では、ここで敬語に影響する三関係を整理しましょう。

まず、今回出てきた上下関係というのは「ウチソト」でいう「ウチ」の中での話。

自分と相手を「同じ集団の中(ウチ)」に置いたうえで、その縦の位置(上か下か)を比べる考え方。

会社という「ウチ」の中では、上司と部下は縦の関係、同僚同士は横並びの関係になるね。

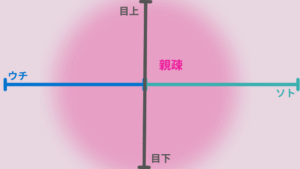

上下関係は縦、ウチソト関係は横、親疎は濃淡

いわば、上下関係は縦の関係、ウチソトは横の関係になります。

正確には、ウチソトは「内・外」の関係ですが、「上下がない・対等である」という点では横の関係であるという見方もできます。

少し整理ができてきた!

縦・横ときたけど、じゃあ「親疎関係」はどうなるの?

親疎関係は、親密度を表す関係ですよね。

つまり、関係の「濃さ・薄さ(濃淡)」で表すことができます。

【敬語の三関係を表した図】

縦軸は、上に行くほど「目上」、下に行くほど「目下」を表し、

横軸は、左が「ウチ(仲間内)」、右が「ソト(外部)」、

濃淡は、中心が「親しい」、外側が「疎遠」を表すんだね!

「上司」は上下関係だけで成り立っている?

敬語の使い方は、上下・ウチソト・親疎のどの関係が強く働くかによって変わります。

そして、それは一意に決まるのではなく、状況や場面によって揺れ動くのです。

影響しているウチソトと親疎

「上司」って、上下関係だけで成り立っているのかな。

話しやすい上司をもいれば、話しかけにくい上司もいるよね。

言葉遣いも変わってくる。

そうですね。

たとえば、自分の職場の上司でやや疎遠、という間柄だったら、

→ 上下関係が主な要因だが、ウチソトや親疎も影響している。

場面による変化

あとは、仕事中はかたいけど、飲みの場では打ち解けた言葉遣いになるっていうパターンもあるよね。

はい。

そのように、場面で優先順位が変わる場合もありますね。

仕事中は縦が強く、飲み会では濃淡が強いんだね!

同僚に敬語を使うのは上下関係?親疎関係?

先ほど「同僚同士は横並びの関係になる」とあったけど、僕は同僚には敬語を使うタイプです。

この場合は、どのような関係が優位に立っているのかな。

同僚は 「同じウチ(仲間内)」であり、基本は横並びの関係 なので、ここに上下関係はありません。

では、なぜ同僚に対しても敬語を使う場面があるのでしょう。

ポイントは 上下関係以外の二つの軸 です。

【同僚に敬語を使う理由】

1.親疎関係の影響

まだあまり親しくない同僚

→ 距離感を保つため敬語を使う。

2.ウチソト関係の影響

同じ会社でも、他部署の人や直属のチーム外の人

→ 同じ「ウチ」の中でもやや距離をとり、敬語を使う。

なるほど。

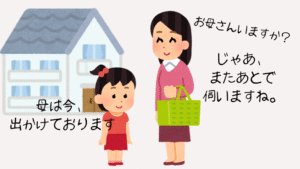

接客で使われる「マニュアル敬語」と上下関係

客と店員は上下関係?

客と店員のパターンはどうだろう?

上下関係が強いイメージはあるけど…

でも、上下関係は基本ウチの中での話でしょ。

客と店員は同じ内部の人間じゃないよね。

そうですね。

客と店員の関係は、そもそもウチとソトで分かれているので「ウチソト関係」に基づいています。

ソトの上下?場面的上下関係

でも、客を「上位」に置くってイメージがあるから、やっぱり「上下関係」は無視できないなあ。

それは、接客場面における上下が関係しているからです。

これは、職場内の上下関係のように絶対的なものではなく、その場面だけにあらわれる相対的な上下関係だと思われます。

接客場面だけの「客を上位に置く」「店員を下位に置く」という役割的な上下なんですね。

①まずソトに分類される(客と店員は仲間内ではない)

②そこに役割上の上下が乗っている

・絶対的な上下 … 制度的で動かしにくい(職場内の上下)

・相対的な上下… 役割的で場面限定(接客の上下)

マニュアル敬語の特徴とクセ

このように、店員と客は「ソト」に属しながら、場面的な上下が働く関係です。

そのため、接客場面では客を上位に置いた特有の敬語(マニュアル敬語)が用いられるのです。

普通の敬語使用と比べ、接客敬語にはややクセがあるように感じます。

マニュアル敬語のクセ‐まとめ①一覧

1.過剰な謙譲語使用

・自分を下げて相手を立てるのが徹底される。

例:「〜いたします」「〜でございます」

(職場内の上司に対してはここまで使わない場合も多い)

2.「慣用化」した尊敬語

・お客様に対しては、とにかく尊敬語をあてはめる。

例:「お待ちいただく」「お召し上がりになる」

(実際の上下関係がなくても、役割上の“上”として尊敬語を自動的に使う)

3.二重敬語・特殊な言い回しが多い

・「おっしゃられる」「ご注文のほう」「〜になります」等。

・文法的には正しくなくても、接客場面ではマニュアル化している定型表現が多い。

・「いらっしゃいませ」「少々お待ちくださいませ」等、決まり文句がある。

4.場面に依存する敬語

・「客を上に置く」という役割限定の敬語なので、場面を離れると使わない。

マニュアル敬語のクセ‐まとめ②表

| 特徴 | 具体例 | 通常の敬語との違い |

|---|---|---|

| ①過剰な謙譲語 | 「~いたします」 「~でございます」 | 職場の上司に対してはここまで頻繁に使わないことも多い |

| ②慣用化した尊敬語 | 「お待ちいただく」 「お召し上がりになる」 | 実際の上下関係がなくても、“お客様=上位”として自動的に使う |

| ③二重敬語・特殊表現 | 「おっしゃられる」 「ご注文のほう」 「~になります」 | 文法的には正しくないとされるが、接客場面では定型化している |

| ④決まり文句の多用 | 「いらっしゃいませ」 「少々お待ちくださいませ」 | 通常の敬語にはない、マニュアル化された定型フレーズ |

| ⑤場面依存性 | 店内では「お客様」 勤務外では「さん」付けで呼ぶ | 役割限定の敬語なので、接客場面以外では使わない |

そのため、文法の正確さよりも「場にふさわしいかどうか」が優先される。

間違っている?でも浸透しているマニュアル敬語

「マニュアル敬語」や「接客敬語」と呼ばれるものって“正しくない”敬語だと聞いたこともあるんだけど、やっぱり良くないものなのかな。

確かに、文法的に正しくない表現もありますね。

でも、結構広まっているよね。

実際、自分が客の立場でその場面にいても違和感ないよ。

なぜでしょうか。

その背景には「日本語らしさ」があるのです。

日本語らしさ?

日本語のぼかし表現・ほのめかし

「~になります」などは「~です」と比べ、断定を避けて柔らかく伝える表現です。

これは、日本語特有の「ぼかし表現」「ほのめかし」の一種です。

あ!例えば、友人に「明日暇? 遊びに行こう」と誘われた時、

「無理です!」

「ダメです!」

と断言する代わりに、

「明日は、ちょっと…」って言ったりするよね。

これがまさに日本語のぼかし表現です。

まとめ:上下関係の敬語は「相手への配慮」

つまり、直接的な表現をしないという日本語の特徴でもあるんですね。

そうです。

つまり、マニュアル敬語は文法的に正しくない部分があっても、「相手に配慮する」という敬語の本質を満たしているため、広く浸透しているのです。

その安心感と使いやすさがマニュアル敬語の浸透を支えているのではないでしょうか。

コメント